El juego del calamar es la serie más vista de la historia de Netflix. Tres temporadas (o más bien una primera y una segunda partida por la mitad) componen esta maquiavélica ficción surcoreana que, desde su estreno, enganchó tanto al gran público como a los críticos más exigentes.

Ahora, con su supuesto cierre definitivo —ya conocemos al gigante rojo y su chistera—, me parece un buen momento para detenernos y analizar qué ha supuesto este fenómeno y cuál ha sido su verdadera trascendencia. Pero quiero hacerlo desde un enfoque distinto, quizá algo más original: dejar a un lado la trama, el desarrollo de personajes y el temido “final explicado” que puedes encontrar en otros sitios, para centrarme, única y exclusivamente, en su propuesta audiovisual.

Así que, si te apetece ir un poco más allá y descubrir por qué ingredientes como la dirección de fotografía, la composición, la dirección de arte, el ritmo visual, el sonido o las referencias culturales son claves para encumbrar una serie como esta, quédate por aquí.

Jugadores: a sus puestos.

Para empezar, debo recalcar que no soy muy fan de la ficción asiática. Aunque reconozco que hay una cosecha interesante de series, no suelo ser su público más adecuado: me cuesta conectar con sus interpretaciones, que a menudo se me quedan frías, tanto en la forma como en el fondo. Pero repito, es algo totalmente subjetivo.

Aun así, cuando se estrenó El juego del calamar, era casi imposible no entrar en el círculo, aunque solo fuese para poder debatir con el resto de mortales que me rodean —todos enganchados a ella, claro—. Lo que no esperaba era que me iba a fascinar —y tanto— el trabajo técnico que hay detrás de la serie.

Por darle un poquito de contexto antes de empezar el análisis —y por si eres de esas pocas personas que todavía no se ha asomado a este cruel universo—, te cuento brevemente la sinopsis: un grupo de personas con graves problemas económicos participan en una serie de juegos infantiles… mortales, con la esperanza de ganar una enorme suma de dinero.

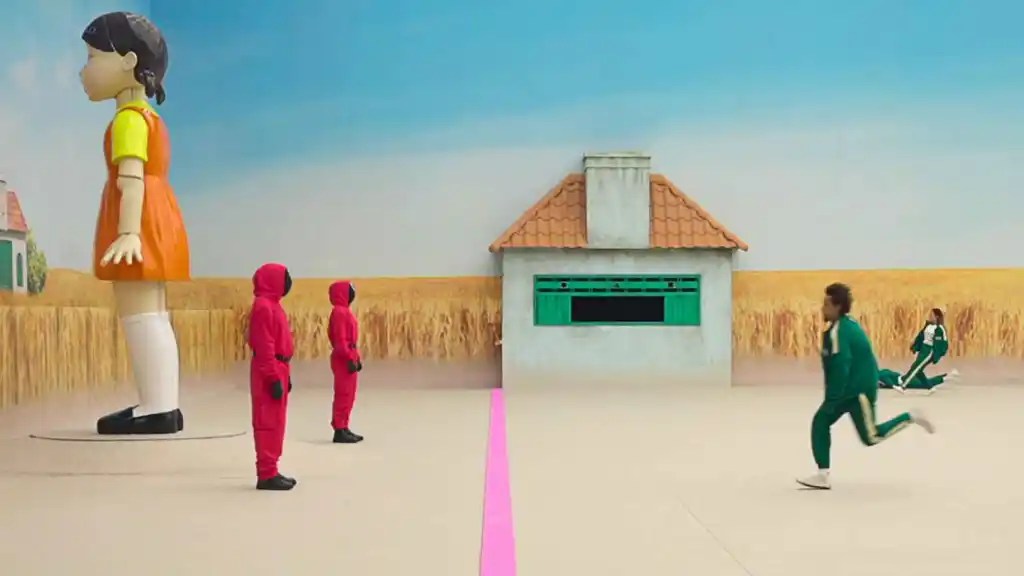

Estas tres palabras —juegos infantiles mortales— ya anticipan uno de los aspectos más interesantes de la serie en cuanto a estética: la contradicción visual constante entre lo lúdico y lo letal.

Ahora sí: le damos al REC.

Situar a los personajes en el espacio para causar un impacto inmediato en el espectador debió de ser uno de los principales retos del director Hwang Dong-hyuk y su equipo. Pensemos que, una vez los participantes entran en el juego, la serie transcurre en un fortín perdido de la mano de Dios, completamente controlado por “los malos”, donde el contraste espacial se convierte en una baza esencial para que el argumento adquiera todo su peso.

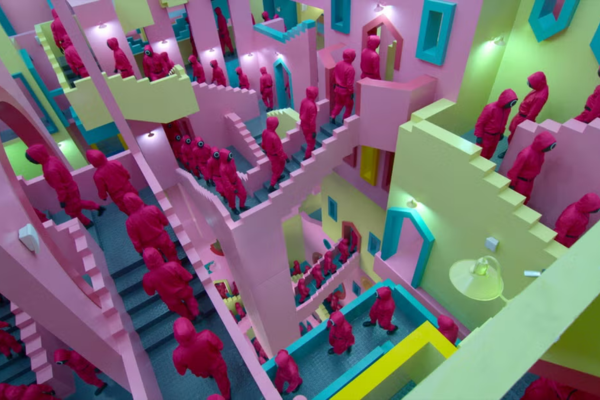

La habitación colectiva en la que los concursantes hacen vida mientras no juegan —gris, aséptica, cargada de tensión— se contrapone radicalmente al resto de espacios, entre ellos la ya icónica escalera laberíntica en tonos rosa, verde y azul pastel. Una belleza —créeme que no estoy loca por usar este término— que, además de su valor visual, funciona como enlace narrativo entre secuencia y secuencia.

Por cierto, se dice que la inspiración para crear ese escenario vino de un edificio real: La Muralla Roja, una construcción de Ricardo Bofill situada en Calpe, Alicante. Y si la buscas en Google, entenderás por qué.

Superada la escalera infinita, cada juego cuenta con su propio escenario, y en todos ellos se repiten elementos clave: el color, las formas infantiles, los trazos de tiza, la alusión constante a la infancia y la música como sonido diegético —es decir, aquel que los propios personajes también pueden oír dentro de la escena—. Todo esto contribuye a reforzar la identidad visual de la serie desde sus primeras secuencias.

Es interesante, además, cómo la dirección de fotografía —centrándome en lo que respecta a la iluminación— evoluciona a lo largo de las tres temporadas conforme avanzan los juegos. Casi como si se tratara de un rito de paso visual, los primeros desafíos, más “light” en su planteamiento (aunque de “ligeritos” no tengan nada), van tornándose más oscuros, densos y angustiosos a medida que la serie se adentra en su propia lógica letal.

Por ejemplo, el primer juego, Luz roja, luz verde —nuestro Pollito inglés de toda la vida—, transcurre en un espacio amplio, luminoso, con cielos pintados y una paleta de colores suave. Un contraste evidente con la prueba de la comba en la tercera temporada: un escenario cerrado, artificial, de luz baja y cargado de tensión visual. Más que una escena, parece una pesadilla a punto de estallar.

Estas tres palabras —juegos infantiles mortales— ya anticipan uno de los aspectos más interesantes de la serie en cuanto a estética: la contradicción visual constante entre lo lúdico y lo letal.

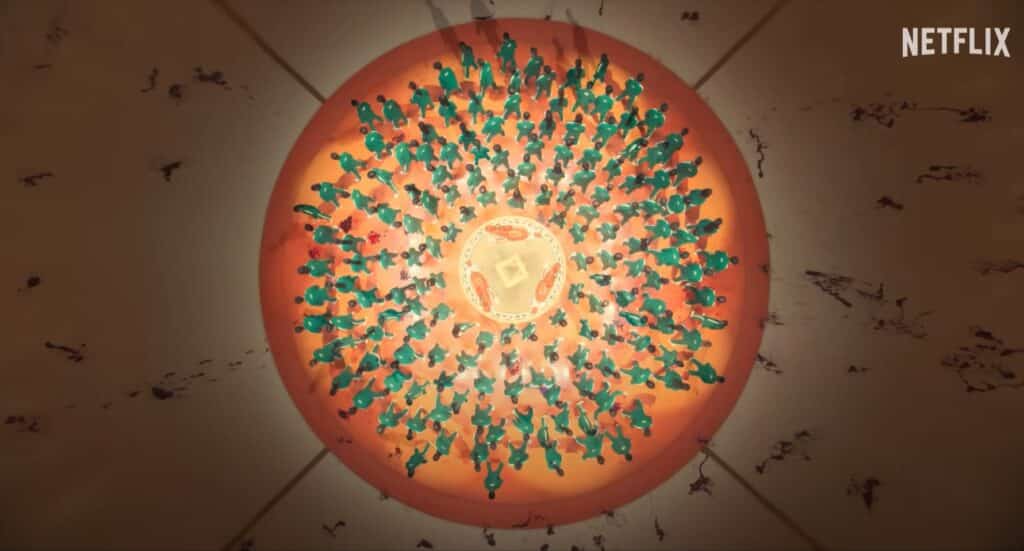

Otro de los aspectos que más me interesan de El juego del calamar es la composición. Hay una enorme variedad de planos y propuestas visuales que dotan a la serie de una factura técnica excelente. En muchos casos, la intención es clara: situar al espectador por encima del personaje —recordemos que, para los organizadores del juego, los jugadores no valen nada—. Para ello se recurre con frecuencia a planos picados y, sobre todo, a planos cenitales, que además de su valor narrativo son visualmente espectaculares. El del carrusel en la segunda temporada, sin ir más lejos, es una auténtica barbaridad.

Pero también hay numerosos primeros planos, cargados de simbolismo, sobre todo en escenas más introspectivas o en diálogos donde los personajes revelan sus heridas. Así, la serie establece una dualidad constante entre lo macabro y lo humano, y esa tensión también se transmite —y se equilibra— desde lo visual.

Es importante dar valor a los planos de situación, cuyo objetivo es colocarnos en el espacio donde transcurre la acción sin necesidad de que aparezcan los personajes. En esta última temporada, vuelve a aparecer un cenital muy interesante que, aunque sencillo en su composición, resulta tremendamente evocador por todo lo que sugiere: una habitación aséptica. Un ataúd negro, envuelto en el ya icónico lazo rosa, colocado justo en el centro del pasillo. Y a cada lado, dos símbolos: el círculo azul y la cruz roja, sobre los que los jugadores deben decidir si continúan o no en el juego. Solo con una imagen nos describen el sentido último de la serie: elección y muerte.

El montaje y el ritmo visual son dos de las claves narrativas de El juego del calamar. Es cierto que la ficción asiática —en concreto el drama coreano— es conocida por su montaje pausado y sus silencios prolongados. Sin embargo, aquí se le da una vuelta interesante a esa norma: hay una mezcla calculada entre fragmentos mucho más ágiles —por ejemplo durante las matanzas indiscriminadas a las que son sometidos los personajes— y otros más pausados, donde la tensión se estira hasta el extremo y no sabes si al jugador le van a perdonar la vida o, como suele ocurrir, se la van a arrebatar.

Hay escenas de lucha que remiten al cine clásico de artes marciales, en las que la cámara asume un rol casi físico, como si fuera un combatiente más. Y también hay algún plano secuencia muy bien ejecutado —como el del juego del escondite en la tercera temporada— que recuerda a una coreografía perfectamente calculada. Visualmente, todo esto aporta ritmo y dinamismo, algo importante a destacar, si tenemos en cuenta que la serie, en algunos capítulos, acusa cierta lentitud.

Por no alargar mucho más este análisis, no me quiero olvidar de mencionar alguna pincelada más que, a mi parecer, han hecho más grande una serie que llegaba a la plataforma con pocas expectativas: las referencias cinematográficas, artísticas y culturales.

A lo largo de sus tres temporadas, El juego del calamar ha desplegado un imaginario visual que bebe de múltiples referencias, más o menos reconocibles. En momentos concretos, puede recordarnos a sagas míticas del cine de terror como las de Saw, a manifestaciones tradicionales como el Carnaval de Venecia, aquí reinterpretado en su versión más grotesca y decadente —especialmente en las secuencias protagonizadas por los VIP—, o incluso a iconos pictóricos como El grito de Munch, evocado sutilmente en el primer capítulo de la serie.

También está presente, cómo no, la distopía como recurso narrativo y visual, no tanto desde lo futurista, sino desde una especie de presente deformado, donde el sistema está llevado a su versión más extrema.

Con todo ello, no cabe duda de que El juego del calamar se ha ganado a pulso convertirse en el fenómeno de masas que es hoy, y en una puerta abierta hacia una nueva era en la historia de la ficción.

No sé si dentro de unos años la recordaré o me arrepentiré de haberme entregado a su descabellada y delirante trama —que, siendo sincera, realmente me lo parece—, pero, por si acaso, aquí queda constancia de algo importante: cómo a pesar de la historia, el lenguaje audiovisual tiene el poder de agitarnos la moral y enamorarnos, a partes iguales.